هناك فرق كونيّ بين أن تقوم بالشيء لأنك تتقنه، وبين أن تقوم به لأنك تحبه

سفرية وثائقية مقنعة على دفعتين، تلك التي حظي بها الحضور، يومه الإثنين 11 نونبر 2019، داخل فضاء سينما متحف محمد السادس بالرباط.

لقد كنا أوفياء لمقاعدنا طيلة دقائق عرض عملين من فكرة وإعداد وإخراج الرائعة لطيفة أحرار، التي أبانت أن شخصها الفني المعروف على أنه “ممثل” وجدَ له منافساً ضاريا ألا وهو لطيفة “المخرج”، عبر بوابة “الوثائقي” الصعبة الخصوصية.

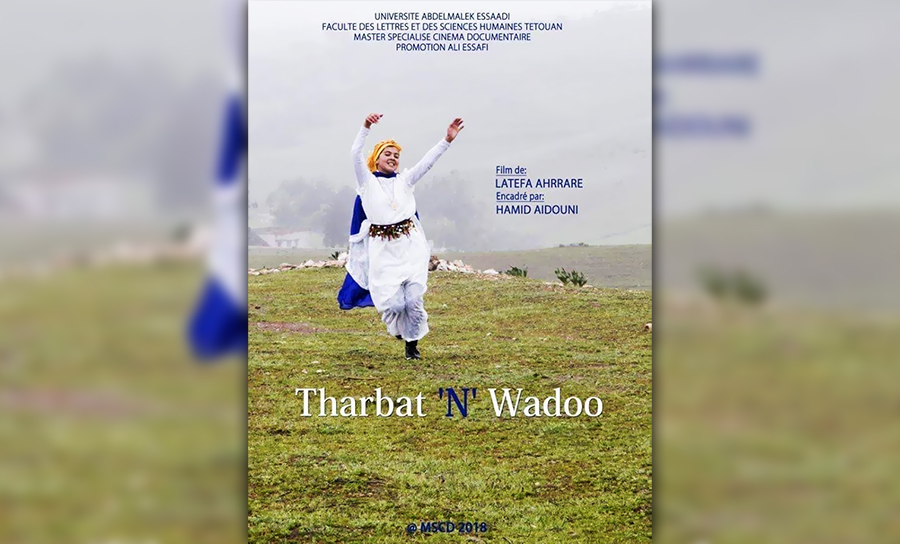

بداية بالعمل الأنيق” ثاربات ن واضو ” أو “بنت الريح”، والذي شاهدنا من خلاله ثقافة من بين الأعرق في تراثنا الأمازيغي ،والمتمثلة في ثيمة موسيقى رقصة “أحيدوس”، لتقترح علينا فيها “لطيفة أحرار” متابعة خيط قصة شابة يافعة تدعى “سناء”، لها حلم أن تصبح فنانة، بالضبط “مايسترو”، حيث رافقناها للتعرف عن خصوصية اللباس، وعلى أشعار أحيدوس.

مما لا يحتاج إلى برهان ولا يختلف فيه إثنان، أنه لطالما كان لمثل هذا الحلم حساسية اجتماعية تاريخيا، في الوسط الأمازيغي المحافظ عموما، ومسألة امتهان المرأة ” الفن” حيث يُقرن ب”الحشومة” وتصبح تلك الفتاة في صورة مماثلة للرذيلة، إلا أن “بنت الريح” كما أسمتها الأستاذة أوضحت لنا العكس، فتوسلنا انفتاحا من قبل عائلة الفتاة للموضوع ورأينا مساندة الأب لها، و تفاني ملقّنها في دوره، وأبرز ما يثير النظر هو خفة روح الفتاة، عفويتها، ابتسامتها، وصوتها القوي، إضافة لشعاع الإصرار البادي في عيونها قبل أداءها.

عموماً فقد توفق فريق العمل، خصوصا على مستوى المزج الصوتي، فنجد تناسقا بين طبيعة الفضاء الجبلية التقليدية، و الجو العام للأصوات المأخوذة بعناية؛ بشرية كانت أو طبيعية أو أصوات الآلات، بشكل يريح المتابع.

لاحظنا تجلي رؤية عفوية وواقعية، لا تجميل ولا تنميق في اللقطات المأخوذة، حيث نقلت المخرجة المحيط والشخصيات كما هي، وتركت لها حرية التصرف داخل الخطوط الأربعة المحددة لما يدعى “الإطار”..

لمسنا في عدة لحظات، شاعرية الواقعية الإيطالية في التصوير، وحركة الكاميرا على طريقة الموجة الجديدة الفرنسية، الشيء الذي دفع داخلنا أحاسيس جعلت الحضور يهتم أكثر بتدرج ثواني الفيلم، وصولا لختامه الذي أشفى الغليل، و”المايسترا اليافعة” فوق المسرح تتماشى بروعة مع الإيقاعات.

ولأن وراء كل نتيجة مرضية، طاقم متمكن ،فقد كان في مساعد المخرج /الصورة و المونتاج :الجميل “أيوب آيت بيهي”، أما الصوت فقد جُنِّد من أجله: “محمد عتيق”، وقاد “أحمد مخشون” سفينة المكيساج، فيما كانت الترجمة من توقيع” خالد آروش”، إضافة لحضور عماد فجاج ضمن طاقم الفيلم الفني.

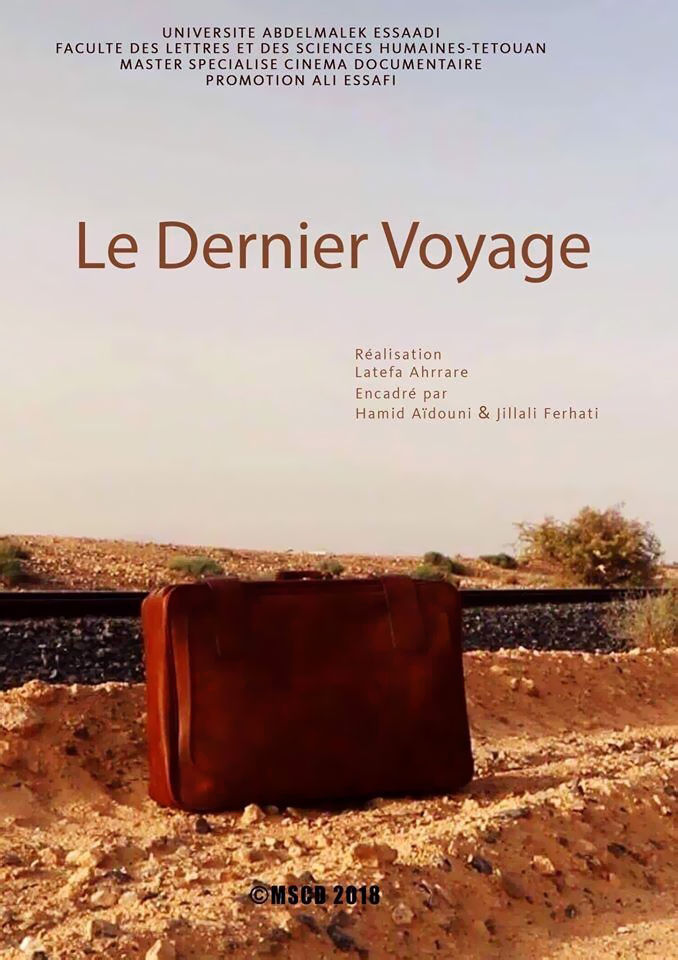

تقول: “منين تزاديت فمكناس مكنتيش حاضر، منين دخلت نقرا فوجدة مكنتيش حاضر، منين نجحت فالشهادة الإبتدائية ف كرسيف مكنتيش حاضر، منين بلغت وصمت أول مرة مكنتيش حاضر، منين خذيت الباكالوريا ف سلا مكنتيش حاضر، ومنين دخلت لمعهد المسرح مكنتيش حاضر، وف 10 يونيو 2009 ،أنا! مكنتش حاضرة.”

افتتاحية كفيلة بتحريك رمال المشاعر المتحركة، كفيلة بأن تنذرك بخزان الحزن في قصة الفيلم، إفتتاحية عظيمة الإلقاء، إبتدأت تصويريا بالسكة ولحظة وصول القطار.

نمر بمعيتكم الآن، لإتمام قراءتنا، هذه المرة حول رائعة وثائقية مليئة بالأحاسيس، كيف لا؟، ونحن نتعرف عبرها على الإنسانة لا الفنانة، على ذكرى خاصة حزينة، لكنها كانت إيجابية في تحفيز ملكة الإبداع لدى المخرجة أكثر فأكثر، طيلة سنتين من الإعداد، حديثنا سيكون عن “السفر الأخير”.

هو إهداء لروح شخصية هي البطل في حياة كل منا، وبطل لطيفة مميز تدعوه “الجينرال”.

عن روعة كلماتها المؤثرة المخططة بدم روحها، و التي لو كان للميكروفون الذي سجل صوتها وهي تلقيها قلبٌ، لرفض إتمامها الكلام.

لنأتي لقراءته تقنيا، فنحن أمام سينمائية وثائقية، احترام كبير وتعامل رائع في التصوير مع “الاكسسوار السينمائي”، في رمزيته وسيميائيته، ليس هناك إطار خالٍ من حقيبته، أو حذائه، أو شيء خاص به، ذكراه في كل ثانية من ذلك العمل، فتكون سترته العسكرية تارة خضراء باهتة وتارة خضراء يانعة، الفرق هو أن الأولى: “غيابه” والثانية: “حضوره”.

تعرفنا مع الزوجة، عن قصة التواصل بينهما بأقراص الصوت المضغوطة، ولكم كانت رائعة طريقتها في السرد، ولكم أحزننا كونه بعيدا عنهم لظروف عمله العسكرية، واشتياقهم الدائم للقطار الذي يُنزله ليلا!.

إعتُمِدت الإضاءة نصف المعتمة أثناء الشهادات، من زوجته و أبناءه :” فاطمة الزهراء، ومحمد”، وكذا أصدقاءه، المسألة التي كانت مهمة جمالياً وبلاغيا في اكتمال العمل، وكذا الاعتماد المتوازن للخارجي والداخلي في الفضاءات.

أبت الأستاذة إلا وأن يكون الرمل من قلب الصحراء، من قلب الفضاء الذي انتمى له الأب طيلة سنوات عمله…

_وهناك في كرسيف، زارت الكاميرا بعين واقعية “بيت أحرار”، والذي مازالت به رائحة عطوره، ومازالت صورته في كل ركن بالبيت، رافق التصوير سرد لطيفة لذكريات المكان، أنْسَتنا حالته حينها، ولم نراه سوى مليئا بالحياة، بل ورأينا الأب حيّا يرزق بين أعيننا.

صحيح، لم تتوفقي لتكوني معه لحظة مغادرة الروح، لكن صدقيني لقد كرّمتِ روحه أغلى تكريم، بعمل احترافي على أعلى طراز، فيه من الحب ما يغطي الكون ويدفّيه.

وصحيح كذلك، أن سترته العسكرية فارغة من جسده اليوم، لكن نودك أن ترَيها دوماً مليئة بروحه التي تتمنى لك دوما النجاح والتوفيق.

قُدِّم لنا “السفر الأخير” تحت إشراف الدكتور حميد عيدوني والمخرج المبدع الجيلالي فرحاتي، في إطار فيلم بحث التخرج من ماستر تخصص سينما الفيلم الوثائقي بكلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة عبد المالك السعدي، بطاقم مجتهد ضمَّ في الصورة كلا من: “سكينة بلغيتي و أيوب آيت بيهي”، هذا الأخير الذي بصَم كذلك على “المونطاج والميكساج”، وفي الصوت نجد: ياسين أزكري، مرورا للسينوغرافيا والمبدعين: “لطيفة أحرار وطارق الربح”، الذي شاركه يونس كرواد في الإنارة، والترجمة “خالد آروش”.

وختاما لقراءتي، بأفضل مشهد من الناحية الفنية والتقنية، وأقساه من الناحية العاطفية، والمرفوق بموسيقى تصويرية تنهك الأرواح، وهو المشهد الختامي، فكما بدأت بالقطار ختمت به..

مشهد جمع في إطاره الحقيبة والقطار المنطلق ولم يكن ينقصه سوى “الجنرال”..

عبد الله تاريك